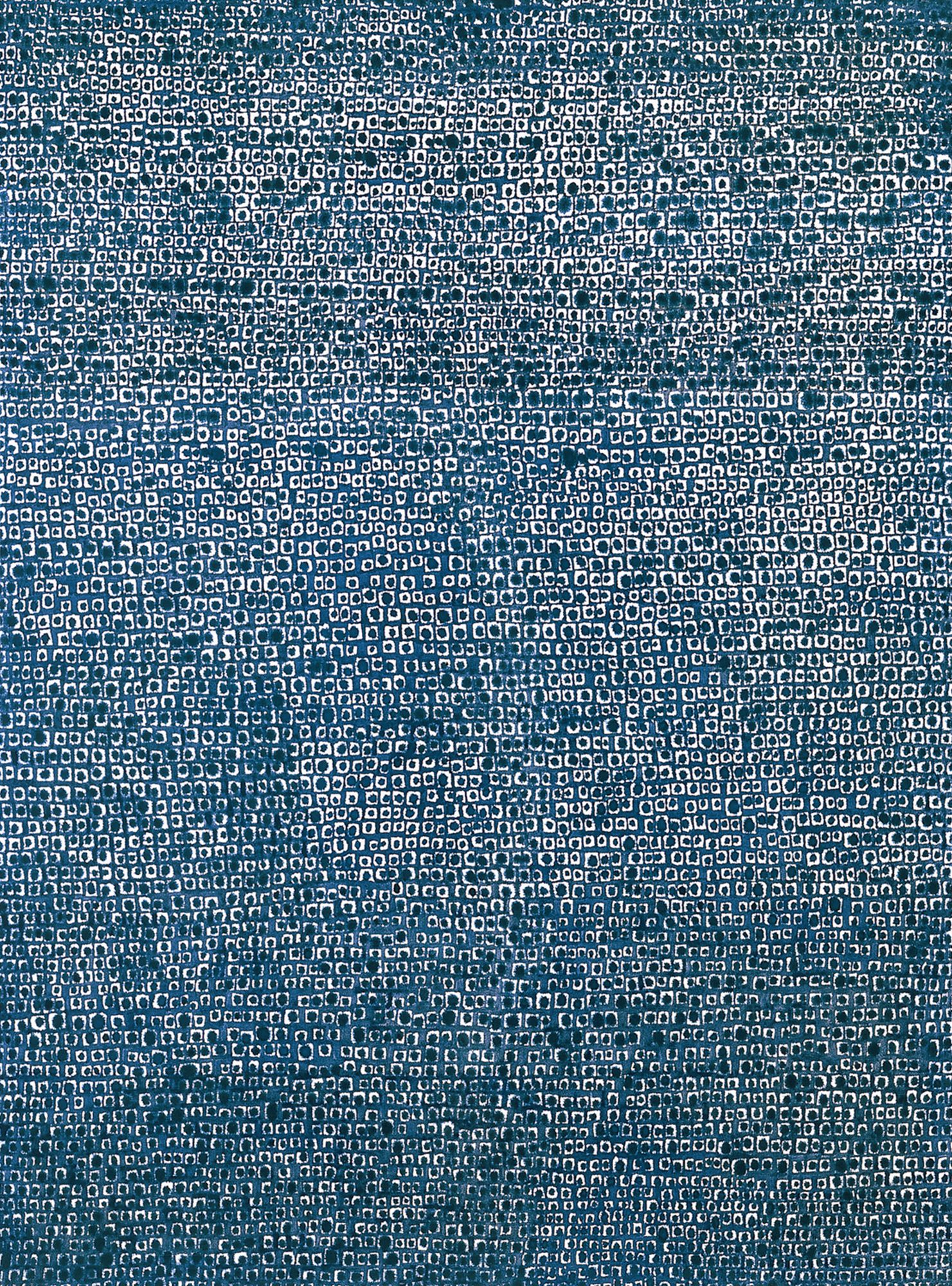

캔버스에 유채. 세로 236㎝, 가로 172㎝. 개인 소장. 김환기의 1970년대 점화의 대표작이다. 점화의 작업방식은 화면 전체에 점을 찍고 그 점 하나 하나를 여러 차례 둘러싸 가는 동안에 색이 중첩되고 번져나가도록 하는 방식으로 전체 화면을 메꾸어가는 것이다.

「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」는 먹색에 가까운 짙은 푸른색의 작은 점들을 화면 전체에 찍어나간 작품으로, 무심코 찍은 점의 크기와 색채의 농담과 번짐의 차이로 인해 마치 별빛이 부유하는 밤의 풍경 같은 우주적 공간감을 느끼게 한다고 평가된다.

김환기가 뉴욕으로 떠난 후 한국화단에서 잊혀질 무렵인 1970년 한국일보사에서 주최한 제1회 한국미술대상전에 김환기는 자신의 근작 「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」를 출품하여 대상을 받았다. 반추상화에서 화면 전체를 점으로 찍은 추상화로의 변신은 당시 미술계를 놀라게 했다.

작품의 제목은 시인 김광섭(金珖燮)의 시 「저녁에」의 마지막 구절을 인용한 것이다. 즉 “저렇게 많은 중에서/별 하나가 나를 내려다본다/이렇게 많은 사람 중에서/그 별 하나를 쳐다본다/밤이 깊을 수록/별은 밝음 속에서 사라지고/나는 어둠 속에 사라진다/이렇게 정다운/너 하나 나 하나는/어디서 무엇이 되어/다시 만나랴.”이다. 김환기는 이러한 자신의 점화에 대해 “서울을 생각하며, 오만가지 생각하며 찍어가는 점” “내가 그리는 선, 하늘 끝에 더 갔을까, 내가 찍은 점, 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까..”라고 그의 일기에 쓰고 있다.

김환기는 이 작품을 시작으로 1971년부터 1972년까지 대작의 점화를 다수 제작하였다. 가로 2m, 세로 3m 정도 크기의 작품을 완성하는 데에는 대략 4주일 정도가 걸려 1년 동안 평균 10여 점 정도를 제작했다. 캔버스는 작가 자신이 직접 만들었으며 광목을 캔버스에 매어 아교칠을 한 다음 필요한 만큼의 색을 풀어서 유리병에 미리 준비한 후 점을 찍어나가는 방식으로 작업하였다.

「어디서 무엇이 되어 다시 만나랴」 이후 그는 화면에 활형의 곡선을 도입한다든가, 하얀 선을 도입하기도 했으며 푸른색, 주황색, 빨강색 등 색조의 다양화를 꾀하기도 했다. 이 새로운 요소는 화면 안에서 공간의 확장을 추구하기 시작하면서 보다 신비로운 우주적 공간을 만들어내는 역할을 했다.

뉴욕시기 김환기의 점화는 미국 추상표현주의의 색면추상주과 같이 단색화, 전면 균질적 화면(all over painting)의 성격을 지니나 색조의 미묘한 변조와 농담의 변화, 발묵효과와 같은 번짐 효과 등을 통해 그들과 다른 세계 즉 동양적이면서도 신비로운 우주적 공간의 이미지를 담은 추상화를 만들어냈다고 평가된다.

김환기는 전남 신안군 기좌도(현 안좌도), 섬 출신이다. 김환기는 긴조중학(錦城中學)을 졸업하고 1933년 니혼대학(日本大學)에 입학했다. 그런데 이 대학 ‘예술과’의 학제가 참신했다. 한 학부에서 문학, 철학, 미술사, 미술 실기 등을 함께 가르쳤던 것이다. 원래 문학을 공부하기 위해 유학을 갔다고 말할 정도로, 문학에 관심이 깊었던 김환기가 이 학교에 입학한 것은 적절한 선택이었다.

유학을 마치고 귀국하자마자, 글과 그림이 다 되는 김환기는 이미 1930년대부터 문예지에 화문(畵文)도 발표했다. 문학을 좋아하고 서정성이 넘쳤던 김환기는 김광균, 서정주, 조병화, 김광섭 등 여러 시인과도 가깝게 지냈다.

여러 시인 중 김환기가 마음속 깊이 존경한 시인은 김광섭이었다. 김광섭은 1905년생으로 김환기보다 여덟 살 위인 한참 선배다. 와세다 대학 영문과 출신의 수재였는데, 일제강점기 중동학교 교사 시절, 학생들에게 반일 감정을 주입했다는 이유로 사상범으로 몰려 3년 8개월을 서대문 형무소에서 지냈다. 해방 후 ‘자유문학’을 발행했고, 1961년 성북동으로 이사 간 후에 쓴 시 ‘성북동 비둘기’가 대중적으로 유명하다. 김환기와는 성북동 이웃사촌이었다가 김환기가 뉴욕에 건너가 정착한 이후로는 주로 편지로 소식을 주고받았다.

그런데 1970년 어느 날, 김환기는 뇌졸중으로 쓰러져 세상을 떠났다는 청천벽력 같은 소식을 뉴욕에서 전해 듣게 된다.그는 너무나도 큰 실의에 빠져, 김마태(‘우주’를 소장했던 김환기의 후원자 겸 의사)의 집으로 가서, 김광섭의 시 ‘저녁에’를 메모하듯 드로잉했다. “저렇게 많은 별 중에서/ 별 하나가 나를 내려다본다/ 이렇게 많은 사람 중에서/ 그 별 하나를 쳐다본다/ 밤이 깊을수록/ 별은 밝음 속에 사라지고/ 나는 어둠 속에 사라진다/ 이렇게 정다운/ 너 하나 나 하나는/ 어디서 무엇이 되어/ 다시 만나랴.” 그리고 점화 한 점을 그려 김광섭에게 헌정하듯, “어디서 무엇이 되어 다시 만나랴”라는 제목을 붙였다. 밤하늘의 별처럼 검푸른 점들이 빼곡히 가득 찬 작품이었다. 이 작품은 서울로 보내져 그해 한국일보 주최 한국미술대상을 받았다.

반전이 있다. 실제로 김광섭은 1970년에 세상을 뜨지 않았다는 사실이다. 김환기가 접한 소식은 오보였다. 오히려 이 작품이 제작되고 4년이 지난 1974년, 김환기가 뉴욕에서 먼저 숨을 거두었다. 그의 나이 61세였다. 김광섭은 그로부터 3년이 지난 1977년, 오랜 투병 끝에 서울에서 생을 마감했다.

(참고문헌)

『김환기』한국의 미술가(삼성문화재단, 1997)

『사람은 가고 예술은 남다』(김향안, 우석, 1989)

김광섭 ‘가짜 부고’가 낳은 名作, ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’ (조선일보, 2021.05.16)